Die Geschichte Odessas

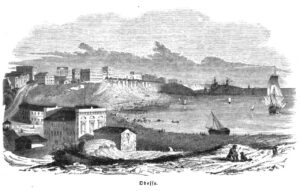

230 Jahre wird Odessa in diesen Tagen alt, genauer: am 2.September. Denn an diesem Septembertag des Jahres 1794 wurde Odessa gegründet und zwar auf Weisung der damaligen Zarin Katharina der Großen. Gleichsam aus dem Nichts sei die Stadt damals entstanden.

Ganz so war es aber nicht. Denn die nördliche Schwarzmeerküste mit ihren windstillen Buchten war schon vor tausenden von Jahren besiedelt. Das gilt auch für das Gebiet des heutigen Odessa, das seit der Antike von verschiedenen Ethnien besiedelt worden war. Der Nachweis, dass sich im Stadtgebiet auch eine griechische Siedlung befunden hatte, wurde vor wenigen Jahrzehnten bei Ausgrabungen erbracht. Man geht davon aus, dass es hier spätestens seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. eine größere griechische Siedlung gab.

Im 13. und 14. Jahrhundert lebten an der Schwarzmeerküste ostslawische Stämme und später türkische Nomadenvölker. In dieser Zeit entstand wohl auch eine auf dem Gebiet des heutigen Odessa errichtete Siedlung, die 1415 erstmals erwähnt wurde und zwar unter dem Namen Khadjebey (Hacibey). Sie besaß einen relativ großen Hafen aus dem Getreide exportiert wurde und eine Burg, deren Reste bis Mitte des 18. Jahrhunderts erhalten blieben. Burg und Siedlung gingen 1529 mit dem gesamten Küstenstrich an das Osmanischen Reich. Zwar verfielen Burg und Siedlung bald, doch bauten die Osmanen sie 1764 wieder auf und nannten sie Yeni-Dunya (Neue Welt) . Infolge des von 1787 bis 1792 dauernden 2. Russisch-Türkischen Krieges gelangte das Schwarzmeergebiet einschließlich der Ortschaft Yeni Dunya dann in den Machtbereich des russischen Reiches.

Sie besaß einen relativ großen Hafen aus dem Getreide exportiert wurde und eine Burg, deren Reste bis Mitte des 18. Jahrhunderts erhalten blieben. Burg und Siedlung gingen 1529 mit dem gesamten Küstenstrich an das Osmanischen Reich. Zwar verfielen Burg und Siedlung bald, doch bauten die Osmanen sie 1764 wieder auf und nannten sie Yeni-Dunya (Neue Welt) . Infolge des von 1787 bis 1792 dauernden 2. Russisch-Türkischen Krieges gelangte das Schwarzmeergebiet einschließlich der Ortschaft Yeni Dunya dann in den Machtbereich des russischen Reiches.

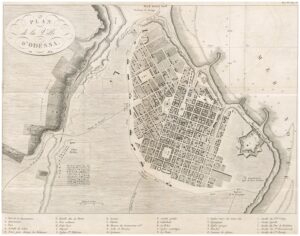

1794 erließ Katharina die Große den Gründungserlass für Odessa: „In Anbetracht der günstigen Lage Khadjebeys befehle ich, hier einen Marinehafen und einen Handelspier zu errichten.“ Im Jahre 1795 – so heißt es bei Wikipedia – wurde Khadjebey offiziell in den weiblichen Namen Odessa umbenannt, offenbar nach der griechischen Kolonie Odessos, die sich angeblich in dieser Gegend befunden haben soll. Zwei Jahre später fand die erste Volkszählung in Odessa statt. Immerhin 3.455 Einwohner lebten bereits in der neuen Stadt.

Als die ersten Siedler nach Odessa und in dessen Umland kamen, ließen sie sich hier nieder, weil ihnen mehr Freiheiten und größere Privilegien zugebilligt wurden als anderswo, weil hier die Gesetze wenige drückten und weil auch der Hafen davon profitierte, dass die Ein- und Ausfuhrregelungen stetig gelockert wurden. 1819 wurde der Hafen zu einem freien Hafen, mit weniger Zöllen als im Rest des russischen Reiches. Bald galt die Stadt als die liberalste und demokratischste Stadt im Reich, die im Stundentakt wuchs und wohlhabend wurde.

Verantwortlich dafür war im Wesentlichen Armand Emmanuel des Plessis, Duc de Richelieu. Er war ein 1766 in Paris geborener Adliger und Großneffe des Kardinals Richelieu, dem Chefminister von Ludwig XIII. und Hauptprotagonist im Roman „Die drei Musketiere“ von Alexandre Dumas. Er kämpfte in der französischen und der russischen Armee und erhielt 1803 von Zar Alexander I., mit dem er befreundet war, das Angebot, Bürgermeister von Odessa zu werden. Als er im selben Jahr dort an kam, glich die gerade gegründete Stadt, in der nach einer weiteren Volkszählung mittlerweile 9.000 Menschen lebten, immer noch eher einer größeren Siedlung als einer Stadt. Es gab keine größeren Häuser, stattdessen überwiegend Lehmhütten. Es gab auch kein Trinkwasser und kein Baumaterial. Die Straßen waren nicht gepflastert und die Bewohner überwiegend mittellos. Als Richelieu 11 Jahre später – also 1814 – nach Frankreich zurückkehrte, hatte er Odessa zu einer modernen und wohlhabenden Stadt entwickelt.

Die Zahl der Einwohner hatte sich in dieser Zeit vervierfacht. 35.000 Einwohner lebten jetzt hier. Richelieu hatte in den Anfangsjahren seiner Amtszeit mit Nachdruck Siedler, Handwerker und Händler angeworben. Darunter waren auch viele Deutsche. Seit 1803 siedelten sie sich in der Stadt und der Region Odessa an. Die Namen der Siedlungen erinnern an ihre Herkunft: Kandel, Selz, Landau, Speyer, Rohrbach und schließlich auch Worms. Sie alle waren Teil der später so genannten Schwarzmeerdeutschen.

Mittlerweile gab es in Odessa mehr als 2.600 Häuser, außerdem Kirchen und eine Synagoge, ein Theater, ein Stadtkrankenhaus und ein Handelsgymnasium. Das zeigt, dass man auch das Problem des fehlenden Baumaterial gelöst hatte. Man verwendete einfach den unterirdisch gewonnenen Muschelkalk, was zur Folge hatte, dass im Laufe der Jahrzehnte die Katakomben von Odessa entstanden, ein Netzwerk von Labyrinthen und Tunnel, die sich über eine Länge von 3.000 Kilometer erstrecken.

![]()

![]()

Richelieu hatte auch dafür gesorgt, dass eine Reihe berühmter Architekten nach Odessa kam. Sie waren dafür verantwortlich, dass die Stadt ein europäisches Aussehen erhielt, eine Architektur, die eher mediterran als russisch war.

Richelieu hatte auch dafür gesorgt, dass eine Reihe berühmter Architekten nach Odessa kam. Sie waren dafür verantwortlich, dass die Stadt ein europäisches Aussehen erhielt, eine Architektur, die eher mediterran als russisch war.

Und last but not least ist es ihm auch zu verdanken, dass die schönsten Lieder über Odessa von Weißen Akazien handeln. Richelieu hatte sich nämlich die Samen der Weißen Akazie von seiner Frau aus der französischen Heimat schicken lassen. Bis heute gehören sie zu den Wahrzeichen der Stadt.

Als sich alles auf das Schönste zu entwickeln schien, brach im August des Jahres 1812 in der Stadt, die mittlerweile rund 30.000 Einwohner hatte, die Pest aus. Kirchen, Theater und die Börse wurden geschlossen. Am 12. November ließ Richelieu die Stadt abriegeln, die Bürger durften ihr Häuser nicht mehr verlassen. Personen mit Krankheitsanzeichen wurden in separate Überwachungsbereiche gebracht, wo sie entweder starben oder, was seltener vorkam, gesunden konnten. Die Stadt kam zum Stillstand. Die Pest forderte ihre Opfer bis in den Januar 1813. Erst dann wurden keine neuen Fälle mehr gemeldet. In 66 Tagen waren 2.680 Odessiten gestorben.

Richelieu, der eigentlich ein Truppenkommando im Krieg gegen Napoleon hätte übernehmen sollen, war in Odessa geblieben, um den Kampf gegen die Pest zu organisieren. Wegen seiner Verdienst um die Entwicklung Odessas gilt der Herzog Vielen als der eigentliche Gründer der Stadt. Schon damals – so heißt es – nannten die Odessiten ihn einfach den „Djuc“, und schon 1828 errichteten sie ihm zu Ehren ein Denkmal. Zu diesem Zeitpunkt lebte Richelieu bereits nicht mehr. Er war 1822, noch keine 60 Jahre alt, in Frankreich gestorben.

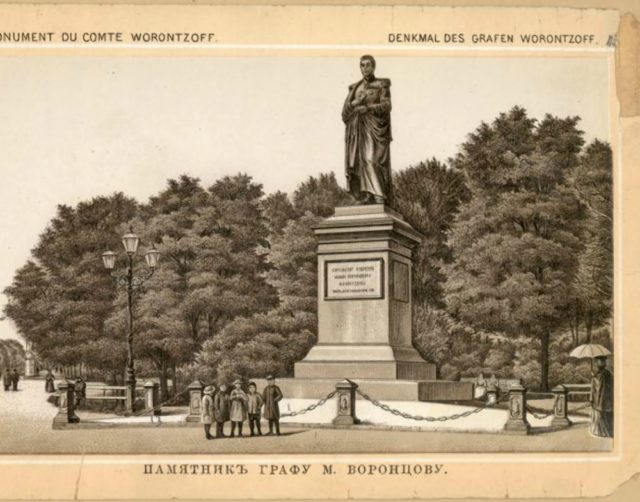

In dieser Zeit hatte Graf Michael Semjonowitsch Woronzow als Generalgouverneur der Schwarzmeerregionen seinen Verwaltungssitz in Odessa genommen. In gewisser Weise setzte er das Werk Richelieus fort. Er war u.a. in England, wo sein Vater Botschafter war, aufgewachsen und hatte in Cambridge studiert. Später wurde er bei allen möglichen militärischen Auseinandersetzungen Russlands eingesetzt und war schließlich auch zum Generalmajor aufgestiegen. 1823 war er dann zu Generalgouverneur ernannt worden.

In dieser Zeit hatte Graf Michael Semjonowitsch Woronzow als Generalgouverneur der Schwarzmeerregionen seinen Verwaltungssitz in Odessa genommen. In gewisser Weise setzte er das Werk Richelieus fort. Er war u.a. in England, wo sein Vater Botschafter war, aufgewachsen und hatte in Cambridge studiert. Später wurde er bei allen möglichen militärischen Auseinandersetzungen Russlands eingesetzt und war schließlich auch zum Generalmajor aufgestiegen. 1823 war er dann zu Generalgouverneur ernannt worden.

Woronzow engagierte westeuropäische Ingenieure und Ärzte, baute den Hafen und die Stadt aus , deren Einwohnerzahl sich während seiner Amtszeit verdoppelte, nicht zuletzt auch deshalb, weil er entflohene Leibeigene nicht verfolgte, sondern sie ansiedelte. 1837 legten entsprechend dem Journal d´ Odessa 243 Schiffe unter österreichischer Flagge, 161 unter sardischer, 121 unter englischer und 89 unter griechischer Flagge im Hafen von Odessa an. Diese Zahlen versinnbildlichen, worum es Woronzow im Kern ging. Sein Ziel war es, die von ihm verwalteten Gebiete – und damit auch Odessa – an Europa heranzuführen.

Woronzow engagierte westeuropäische Ingenieure und Ärzte, baute den Hafen und die Stadt aus , deren Einwohnerzahl sich während seiner Amtszeit verdoppelte, nicht zuletzt auch deshalb, weil er entflohene Leibeigene nicht verfolgte, sondern sie ansiedelte. 1837 legten entsprechend dem Journal d´ Odessa 243 Schiffe unter österreichischer Flagge, 161 unter sardischer, 121 unter englischer und 89 unter griechischer Flagge im Hafen von Odessa an. Diese Zahlen versinnbildlichen, worum es Woronzow im Kern ging. Sein Ziel war es, die von ihm verwalteten Gebiete – und damit auch Odessa – an Europa heranzuführen.

Offenbar hatte er sich allzu sehr um die öffentlichen Belange gekümmert und seine privaten etwas vernachlässigt. Denn seine junge Frau erlag dem Charme des 23jährigen Alexander Puschkins, der in den Jahren 1823 und 1824 für 13 Monate im Stab Wononzows arbeitete. Er war wegen aufrührerischen Versen gegen den Zaren dorthin verbannt worden. Es kam, wie es kommen musste, Woronzow trug dafür Sorge, dass Puschkin die Stadt verlassen und den Rest seines Exils auf dem elterlichen Landgut verbringen musste, wo er schließlich auch seinen Rücktritt aus dem Staatsdienst einreichte.

Woronzow blieb noch 20 Jahre in Odessa. Kurz bevor er die Stadt verließ, um Vizekönig des Kaukasus zu werden, weihte er 1841 die auf seine Veranlassung hin gebaute prächtige Treppe ein, die bald zum Wahrzeichen Odessas wurde und später den Namen Potemkinsche Treppe erhielt. Sie führte vom Meer über 220 Stufen direkt zum Denkmal seines Vorgängers, des Herzogs von Richelieu.

Woronzow starb nach seiner Zeit im Kaukasus im Jahre 1856, als er sich auf der Durchreise in Odessa befand, das in diesem Jahr erstmals mehr als 100 000 Einwohner hatte. Später bestattete man ihn gemeinsam mit seiner Frau in einer Gruft der Verklärungskathedrale. Er hat sich – im übertragenen Sinne – selbst ein Denkmal gesetzt, in dem er zwischen 1826 und 1828 einen nach ihm genannten Palast errichtete, der zu den wichtigsten architektonischen Sehenswürdigkeiten der Stadt zählt. Nicht weit entfernt befindet sich auch der ebenfalls nach ihm benannte Leuchtturm, dessen rotes Signal 15 Seemeilen (28 km) weit sichtbar ist und der das Morsecode-Signal „O“ für Odessa sendet.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt setzte sich auch nach dem Tod Woronzows fort. 1850 war Odessa bereits die reichste Stadt im russischen Reichs, was vor allem auf die zunehmende Bedeutung des Hafens zurückzuführen war, der – wie bereits erwähnt – seit 1819 ein Freihafen war und dies auch bis 1859 blieb. Der fruchtbare, humusreiche Schwarzmeerboden und die wachsende Getreidenachfrage auf dem Weltmarkt, machten den Hafen zu einem Getreideumschlagplatz von globaler Bedeutung.

Die globale Vernetzung Odessas schlug sich auch im kosmopolitischen Charakter der Hafenstadt nieder. Odessa wurde zur Heimat einer äußerste vielfältigen Bevölkerung aus Albanern, Bulgaren, Krimtataren, Franzosen, Deutschen, Griechen, Italienern, Türken, Ukrainern und Russen. Der kosmopolitische Charakter der Stadt wurde später von Puschkin beschrieben. Odessa sei eine Stadt, wo „die Luft von ganz Europa erfüllt ist, Französisch gesprochen wird und es europäische Zeitungen und Zeitschriften zu lesen gibt.“

Wie keine andere Stadt im russischen Reich war Odessa eine weltoffene Stadt und zugleich ein kultureller Schmelztiegel.

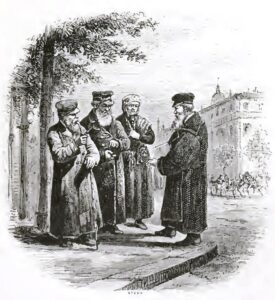

In einer weltoffenen Stadt gedeiht auch das jüdische Leben. Weil es für Juden nicht möglich war, sich in Moskau und in Sankt Petersburg niederzulassen, kamen viele nach Odessa. 1798 wurde die erste jüdische Gemeinde gegründet. 1841 lebten bereits 12.000 Juden in der Stadt. 1897 waren es 125.000 Juden, was circa 30 % der rund 400.000 Einwohner ausmachte. Odessa war ein Magnet für Juden aus Russland und Teilen Osteuropas – auch weil es anders war. Hier waren die Juden eher sozial integriert, als isoliert, hier saßen sie neben Nichtjuden im Theater und gingen gemeinsam mit nichtjüdischen Schülern zur Schule. Hier gehörte man zur Gesellschaft, hier konnte man sogar an der Spitze von Getreideimperien stehen. Nie hat es in Odessa ein „jüdisches Viertel“ gegeben. Ein jüdisches Ghetto sollte es erst während des Zweiten Weltkriegs geben, als die Besatzes es errichteten. Die hier lebenden Juden waren eher Reformer als Traditionalisten. Dementsprechend widmeten sie sich auch eher dem wirtschaftlichen Leben als der Gelehrsamkeit.

In einer weltoffenen Stadt gedeiht auch das jüdische Leben. Weil es für Juden nicht möglich war, sich in Moskau und in Sankt Petersburg niederzulassen, kamen viele nach Odessa. 1798 wurde die erste jüdische Gemeinde gegründet. 1841 lebten bereits 12.000 Juden in der Stadt. 1897 waren es 125.000 Juden, was circa 30 % der rund 400.000 Einwohner ausmachte. Odessa war ein Magnet für Juden aus Russland und Teilen Osteuropas – auch weil es anders war. Hier waren die Juden eher sozial integriert, als isoliert, hier saßen sie neben Nichtjuden im Theater und gingen gemeinsam mit nichtjüdischen Schülern zur Schule. Hier gehörte man zur Gesellschaft, hier konnte man sogar an der Spitze von Getreideimperien stehen. Nie hat es in Odessa ein „jüdisches Viertel“ gegeben. Ein jüdisches Ghetto sollte es erst während des Zweiten Weltkriegs geben, als die Besatzes es errichteten. Die hier lebenden Juden waren eher Reformer als Traditionalisten. Dementsprechend widmeten sie sich auch eher dem wirtschaftlichen Leben als der Gelehrsamkeit.

Aber die Integration hatte ihre Grenzen. Das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden blieb auch in Odessa fragil. Juden, Polen, Russen und Griechen begegneten sich höflich auf den Boulevards, aber sie luden sich nicht gegenseitig ein. Sie hatten auch keine gemeinsamen Interessen, sondern nur Vorurteile und „ein Vorurteil ist etwas Heiliges“, heißt es in dem in viele Sprachen übersetzten Roman „Die Fünf“ des odessitischen Journalisten und Zionistenführers Wladimir Jabotinsky. Im Laufe ihrer Geschichte – heißt es in diesem Roman – haben die Odessiten gelernt, über einander zu lachen. Es war diese Fähigkeit, die es ihnen ermöglichte, zusammenzuleben, mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Aber die Integration hatte ihre Grenzen. Das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden blieb auch in Odessa fragil. Juden, Polen, Russen und Griechen begegneten sich höflich auf den Boulevards, aber sie luden sich nicht gegenseitig ein. Sie hatten auch keine gemeinsamen Interessen, sondern nur Vorurteile und „ein Vorurteil ist etwas Heiliges“, heißt es in dem in viele Sprachen übersetzten Roman „Die Fünf“ des odessitischen Journalisten und Zionistenführers Wladimir Jabotinsky. Im Laufe ihrer Geschichte – heißt es in diesem Roman – haben die Odessiten gelernt, über einander zu lachen. Es war diese Fähigkeit, die es ihnen ermöglichte, zusammenzuleben, mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Zeiten schwerer für Odessa. Die Stadt hatte ihren Kulminationspunkt erreicht. 1851 besaß sie zweiunddreißig Kirchen, davon siebzehn für nicht-orthodoxe Christen, zwei Männer- und Frauenklöster, vier Synagogen, vierunddreißig jüdische Gebetshäuser, sechsundsiebzig öffentliche Gebäude, fünf öffentliche Parks fünfundsechzig private Gärten, 4.463 Privathäuser, 1.619 Geschäfte, 564 Getreidespeicher, siebenundvierzig Fabriken, drei Boulevards und neunundvierzig Straßen.

Die Abwasserprobleme hatte man nicht in den Griff bekommen und den daraus resultierenden Gestank auch nicht. Die Blüten der Akazienbäume und des Oleanders – so heißt es bei Charles King – setzen ihren Duft entgegen, aber nur eine Änderung der Windrichtung konnte zuweilen Abhilfe verschaffen. Der weiße Kalkstein, aus dem die meisten Häuser gebaut waren, erodierte leicht in der salzhaltigen Luft, was selbst neueren Gebäuden ein altes pockennarbiges Aussehen verlieh.

Dann kam der Abschwung. Im Zusammenhang mit dem Krimkrieg (1853 – 1856) wurde die Stadt am 22 April 1854 schwer bombardiert. Der Hafen und der zum Hafen gelegene Teil der Stadt wurden schwer beschädigt. 250 Menschen verloren ihr Leben. Der Getreideexport brach ein und hatte auch in den folgenden Jahren mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Dies hing zunächst mit dem Bau des Suezkanals zusammen, der die globalen Warenströme – auch mit Blick auf den Weizen – umlenkte. Nach dem Ende des Amerikanischen Bürgerkriegs im Jahre 1865 wurden die USA zudem zu einem zunächst ebenbürtigen, dann übermächtigen Konkurrenten. Odessa reagierte mit einem Ausbau des Hafens, mit einer Eisenbahnverbindung zu den riesigen Weizenfeldern und mit dem Anschluss an das Telegrafensystem. Und trotzdem konnte sich Odessa nur mühsam gegen seine Konkurrenten behaupten.

Hinzukam, dass die wohlhabenden Händlerdynastien infolge des Krimkriegs Odessa verlassen hatten und jüdische Kaufleute an ihre Stelle getreten waren, die für den allmählichen Niedergang des Getreidehandels verantwortlich gemacht wurden. Zusammen mit einem wachsenden Nationalismus führte dies 1871 und 1881 zu schlimmen Judenpogrome und in der Folge zu einem Zusammenbruch der ehemals so erfolgreichen multiethnischen Stadtzivilisation. Vor allem das Pogrom von 1871 wird als Wendepunkt in der Geschichte der Juden in Russland angesehen. Man verlor den Glauben an die Möglichkeit der Integration der Juden in christliche Gemeinschaften.

Der wirtschaftliche Abwärtstrend setzte sich fort, als die Niederlage Russlands im Krieg gegen Japan (1904 – 1905) zum Wegfall des Getreidemarktes im Fernen Osten führte. Im Juni 1905 kam zu Streiks und Unruhen in der Stadt und vor allem im Hafen. Das Schlachtschiff Potemkin, dessen Matrosen am 14. Juni gemeutert hatten, lag im Hafen. Als Tausende von Odessiten die Matrosen unterstützen wollte, begann das Militär in die Menge zu schießen. Chaos brach aus. Am Ende waren mehr als 1.000 Menschen tot, erschossen im Hafen von Odessa.

Nur wenige Wochen später kam es in Odessa zu einem weiteren Pogrom gegen die Juden, dem schlimmsten, den Russland bis dahin erlebt hatte. Zwischen dem 18. und 22. Oktober töteten ethnische Russen, Ukrainer und Griechen über 400 Juden und zerstörten 1600

jüdische Häuser. 1.500 Juden wurden verletzt. Verletzt und getötet wurden aber erstmals auch Nichtjuden, und zwar von jüdischen Selbstverteidigungsorganisationen, die sich erstmals in Odessa gebildet hatten. Polizei und Angehörige des Militär griffen nicht ein, sondern sahen zu. Der britische Botschafter schrieb an seinen Außenminister „dass die jüngsten Unruhen von der Polizei vorbereitet und durchgeführt wurden“. Odessa war zwar immer noch ein Zentrum des jüdischen Lebens in Osteuropa. Aber es wurde jetzt auch zu einem Zentrum des Zionismus, dessen Ziel die Auswanderung der Juden nach Palästina war, das für sie die eigentliche Heimat der Juden darstellte.

Es folgte die Oktoberrevolution von 1905, der Erste Weltkrieg und in diesem Zusammenhang die Februarrevolution von 1917.  Diese Ereignisse führten nicht nur zu einem weiteren Preisverfall beim Getreide, sondern auch zu erheblichen politischen Veränderungen. 1917 versank Odessa – wie schon 1905 – im Chaos. Kriminelle Banden beherrschten die Straßen. Hunger und Arbeitslosigkeit machten sich breit und führten zu einer Verelendung großer Bevölkerungsgruppen. Zehntausende verließen die Stadt, die jetzt 630.000 Einwohner hatte.

Diese Ereignisse führten nicht nur zu einem weiteren Preisverfall beim Getreide, sondern auch zu erheblichen politischen Veränderungen. 1917 versank Odessa – wie schon 1905 – im Chaos. Kriminelle Banden beherrschten die Straßen. Hunger und Arbeitslosigkeit machten sich breit und führten zu einer Verelendung großer Bevölkerungsgruppen. Zehntausende verließen die Stadt, die jetzt 630.000 Einwohner hatte.

Trotzdem begann eine Phase der Erholung. Innerhalb einer Dekade – von 1920 bis 1930 – verdoppelte sich die Einwohnerzahl der Stadt. Aber auch diese Zeitpanne war nicht von Dauer. Sie wurde durch die von Stalin in den 1930er Jahren forcierte Hungersnot, dem sog. Holodomor, d.h. der Tötung durch Hunger, beendet. Sie ging einher mit einer Zwangskollektivierung und einer Abgabepflicht des vorhandenen Getreides, das man exportierte, um mit dem Erlös im Osten die russische Schwerindustrie aufzubauen. Zu den Hauptabnehmern dieses Getreides gehörte übrigens das Deutsche Reich.

Diesen Maßnahmen fielen in der Ukraine mindestens 4 Millionen Menschen zum Opfer. Am stärksten betroffen war – neben Charkiv, Kyjiv und Sumy – auch Odessa. Hier lag die Sterberate um 14 % höher als in den Zeiten vor dem Holodomor. Zugleich sank die Lebenserwartung im Lande. Bei Männern von 43 Jahren auf 30 Jahren und bei Frauen von 50 auf 40 Jahren. Erst nach Jahren setzte sich die Überzeugung durch, dass der Holodomor ein Genozid war, ein Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung und damit auch an den Menschen in Odessa. Die deutsche Bundesregierung und der deutsche Bundestag gehörten insoweit zu den Schlusslichtern.

Diesen Maßnahmen fielen in der Ukraine mindestens 4 Millionen Menschen zum Opfer. Am stärksten betroffen war – neben Charkiv, Kyjiv und Sumy – auch Odessa. Hier lag die Sterberate um 14 % höher als in den Zeiten vor dem Holodomor. Zugleich sank die Lebenserwartung im Lande. Bei Männern von 43 Jahren auf 30 Jahren und bei Frauen von 50 auf 40 Jahren. Erst nach Jahren setzte sich die Überzeugung durch, dass der Holodomor ein Genozid war, ein Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung und damit auch an den Menschen in Odessa. Die deutsche Bundesregierung und der deutsche Bundestag gehörten insoweit zu den Schlusslichtern.

Aber es kam noch schlimmer. Es kam der Zweite Weltkrieg, der auch für Odessa im Allgemeinen und vor allem für die in der Stadt lebenden Juden katastrophale Folgen hatte. Als der Krieg begann hatte Odessa rund 600.000 Einwohner.

Am 22. Juni 1941 war die deutsche Wehrmacht in Russland einmarschiert. Schon in derselben Nacht wurde Odessa bombardiert. Wenige Wochen später, am 5. August, begann die Schlacht um Odessa. Sie dauerte bis zum 16. Oktober. Rumänische Truppen verstärkt durch deutsche Armeeeinheiten kämpften gegen sowjetische Divisionen. Schon am 13. August war Odessa von der Landseite eingeschlossen und konnte nur noch von der Seeseite versorgt werden. Am 1. Oktober begann die Rote Armee Odessa zu evakuieren, Soldaten in erster Linie, aber auch viele Zivilisten. Rund 100.000 Menschen waren in der Stadt geblieben. Am 16. Oktober war die Schlacht beendet. Rumänische Truppen und einige deutsche Einheiten besetzten die Stadt. 150 000 tote und verwundete Soldaten waren zu beklagen. Es begann die 907 Tage dauernde Okkupationszeit.

Schon am 22. Oktober, also 6 Tage nach der Eroberung der Stadt, begann die massenhafte Ermordung von Juden, die als Massaker von Odessa, in die Geschichte eingegangen ist. Es war die Folge eines Anschlags auf das Hauptquartier der rumänischen Streitkräfte. Die Zahl der Juden, die zu diesem Zeitpunkt noch in der Stadt lebten, kann nur geschätzt werden. Es waren mindestens 50.000, möglicherweise aber auch 90.000. Dem Massaker fielen innerhalb von 3 Tagen mindestens 25.000 Juden zum Opfer. Sie wurden erhängt und erschlossen und in den Depots der Stadt, in denen früher Schießpulver lagerte, lebendig verbrannt. Wer zu fliehen versuchte, wurde mit Maschienengewehrsalven erschossen. Die überlebenden Juden – man nimmt eine Zahl von 35.000 Juden an – wurden im Stadtteil Slobodka ghettoisiert und ab Januar 1942 in verschiedene Vernichtungslager deportiert und dort ermordet. Offenbar gibt es keine genauen Opferzahlen. Zuweilen ist von 90.000 ermordeten Juden die Rede. In der gesamten Region sollen 80% der dort lebenden 210.000 Juden ermordet worden sein.

Wer waren die Täter? Es waren in erster Linie Angehörige der rumänischen Besatzungsmacht. Einige von ihnen wurden nach dem Krieg vor Gericht gestellt und auch verurteilt, vier von ihnen zum Tode. Aber auch Bewohner Odessas hatten sich an der Verfolgung und Ermordung von Juden beteiligt. Allerdings hatte dies keine Konsequenzen. Deutsche standen bei diesem Massaker eher am Rande. Für sie hat sich niemand interessiert. Odessa blieb noch bis April 1944 von deutschen und rumänischen Truppen besetzt. Am 10. April endete die Besatzungszeit.

Im November 1943 war auch Heinrich Böll für ein paar Tage in Odessa stationiert. Zeugnis davon legt die 1950 erschienene Erzählung „Damals in Odessa“ ab. Darin beschreibt Böll die wenigen Tage, die er als junger Soldat in einer Kaserne in Odessa verbracht hatte und angstvoll auf den Weitertransport auf die Krim wartete, wo er ein paar Tage später verwundet wurde.

„Damals in Odessa war es sehr kalt. Wir fuhren jeden Morgen mit großen rappelnden Lastwagen über das Kopfsteinpflaster zum Flughafen, warteten friegend auf die großen grauen Vögel, die über das Startfeld rollten, aber an den beiden ersten Tagen, wenn wir gerade beim Einsteigen waren, kam der Befehl, dass kein Flugwetter sei, die Nebel über dem Schwarzen Meer zu dicht oder die Wolken zu tief, und wir stiegen wieder in die großen rappelnden Lastwagen und fuhren über das Kopfsteinpflaster in die Kaserne zurück“. Am Ende der Erzählung wird Böll mit seinen Kameraden auf die Krim geflogen, um dort zu kämpfen. Der letzte Satz der Erzählung lautet: „Das Wetter in Odessa war herrlich klar und wir stiegen endgültig in das Flugzeug; und als es hochstieg, wußten wir plötzlich, dass wir nie mehr wiederkommen würden, nie mehr….“

So müssen viele gedacht haben, aus unterschiedlichen Gründen. Manche im Angesicht ihres Todes. Im November 1944, als Odessa bereits einige Monate unter der Kontrolle der Roten Armee stand, zählten sowjetische Beamte noch achtundvierzig Juden in der Stadt. Achtundvierzig Juden, die das Massaker und den Krieg überlebt hatten.

In der Stadt lebten kaum noch 200.000 Menschen, vielleicht ein Drittel der Vorkriegsbevölkerung. Viele Gebäude waren durch Artillerietreffer und Luftangriffe zerstört worden. Die Sitze im Opernhaus und der große, goldene Bühnenvorhang waren verschwunden, die Docks und Getreidespeicher waren nur noch schwelende Ruinen. Ehemalige Partisanen wurden zu Banditen, mutmaßliche Kollaborateure wurden verhaftet, inhaftiert oder erschossen. Ein Großteil der deutschstämmigen Bevölkerung wurde deportiert. Es kamen auch wieder Juden zurück in die Stadt, aber mit ihnen auch ein latenter Antisemitismus.

In der Stadt lebten kaum noch 200.000 Menschen, vielleicht ein Drittel der Vorkriegsbevölkerung. Viele Gebäude waren durch Artillerietreffer und Luftangriffe zerstört worden. Die Sitze im Opernhaus und der große, goldene Bühnenvorhang waren verschwunden, die Docks und Getreidespeicher waren nur noch schwelende Ruinen. Ehemalige Partisanen wurden zu Banditen, mutmaßliche Kollaborateure wurden verhaftet, inhaftiert oder erschossen. Ein Großteil der deutschstämmigen Bevölkerung wurde deportiert. Es kamen auch wieder Juden zurück in die Stadt, aber mit ihnen auch ein latenter Antisemitismus.

Am 1. Mai 1945 erhielt Odessa den Titel Heldenstadt, gemeinsam mit Leningrad, Sewastopol und Stalingrad. Was zerstört wurde, baute man wieder auf. Die Stadt wuchs und die Einwohnerzahl nahm wieder zu. Seit 1973 leben mehr als 1 Million Menschen in der Stadt, eine Zahl, die sich bis heute nicht wesentlich verändert hat. Odessa wurde zu einer Hochburg des Tourismus.

Aber manches war für immer verloren, zum Beispiel das jüdische Herz der Stadt. Bis 1959 waren zwar schon wieder 16,2 % der Odessiten Juden. Es folgte aber eine Reihe von Auswanderungswellen Richtung Israel, den USA und Westeuropa, so dass der Anteil der jüdischen Bevölkerung konstant sank. 1989 lebten noch 66.000 Juden in Odessa, was 5.9 % der Stadtbevölkerung ausmachte.

Am 24. August 1991 – nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion – erklärte das ukrainische Parlament die Unabhängigkeit der Ukraine. Dem stimmte eine deutliche Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung am 1. Dezember 1991 in einem Referendum zu, u.a. auch 85 % der Bevölkerung in der Oblast Odessa.

Die Stadt, die schon in Sowjetzeiten ihre jüdische Bevölkerung weitgehend verloren hatte, verlor Jahr für Jahr weiter viele ihrer jüdischen Einwohner. 2017 lebten noch 12.400 Juden in der Stadt, also 1,2 % der Einwohnerschaft. Manche gehen allerdings von einer Zahl zwischen 30.000 und 40.000 aus, denn es gibt wohl ein Unbehagen, öffentlich zu erklären, dass man jüdisch sei – schreibt Larissa Smirago in einem kleinen Aufsatz, in dem sie auch von einer „alltäglichen Feindschaft gegen Juden“ schreibt.

Wie auch immer: Von der großen Völkervielfalt, die Odessa einst ausmachte, ist nicht mehr viel geblieben. Über 90 % der Einwohner gehören nur noch zwei Bevölkerungsgruppen an. 622.000 sind Ukrainer. Das sind 61,6 % der Stadtbevölkerung. 292.000, also 29 % , sind Russen. Rechnet man die jüdische Bevölkerung dazu, verbleibenden rund 8%, die sich auf andere Bevölkerungsgruppen verteilen, u.a. auf Bulgaren, Moldawen, Polen und Armenier. So war es jedenfalls im Jahr 2001 und so blieb es auch in den folgenden Jahren. Hundert Jahre zuvor waren knapp 50 % der Stadtbevölkerung Russen, 31 % Juden und 9 % Ukrainer.

In Odessa spricht man Russisch und Ukrainisch. Es verwundert nicht, dass die Mehrzahl der Odessiten Russisch sprechen. Schließlich war Russisch sowohl im Russischen Kaiserreich als auch in der Sowjetunion aufgrund der jeweils betriebenen Russifizierung der Ukraine bis 1991 die Amtssprache im ganzen Land. Was überrascht ist die Verbreitung der russischen Sprache. Im Jahre 2001 gaben 65 % der Stadtbevölkerung an, ihre Muttersprache sei Russisch. Einer Studie aus dem Jahr 2015 zufolge sprachen damals sogar 93 % der Einwohner zuhause Russisch. Das wird sich geändert haben, denn seit 1991 ist die Amtssprache in der Ukraine und damit auch in Odessa Ukrainisch. Außerdem hat das Russische seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch unter russischstämmigen Einwohner sehr an Popularität verloren.

Trotz – oder vielleicht wegen – der vielen Veränderungen hält man auch an Traditionen fest. Die historische Altstadt wurde aufwändig wiederhergestellt und im Jahr 2005 wurden die sterblichen Überrest des Grafen Woronzow und seiner Familie nach einer feierlichen Prozession durch die Stadt wieder in die Verklärungskathedrale beigesetzt. Die Sowjets hatten Graf und Gräfin auf einen Vorstadtfriedhof verbannt.

Am 24. Februar 2022 begann der russische Überfall auf die Ukraine. Ein strategisches Ziel war auch die Besetzung der Küstenregion und damit auch die Einnahme Odessas. Bereits am ersten Tag wurden Luftangriffe auf Odessa geflogen, die 22 Menschenleben forderten. Anfang März 2022 besetzten die russischen Streitkräfte zwar noch Cherson, bei Mykolajiw wurden sie aber gestoppt – 100 km nordwestlich von Odessa. Im März tauchten noch einmal russische Kriegsschiffe vor der Küste auf und beschossen die Stadt. Der Hafen und die Küste waren mittlerweile vermint. Man befürchtete einen Angriff von der Seeseite. Seit der Versenkung des russischen Flaggschiffs Moskwa durch ukrainische Raketen am 13./14. April etwa 145 Kilometer südlich von Odessa, ist diese Gefahr aber nicht mehr groß.

Am 24. Februar 2022 begann der russische Überfall auf die Ukraine. Ein strategisches Ziel war auch die Besetzung der Küstenregion und damit auch die Einnahme Odessas. Bereits am ersten Tag wurden Luftangriffe auf Odessa geflogen, die 22 Menschenleben forderten. Anfang März 2022 besetzten die russischen Streitkräfte zwar noch Cherson, bei Mykolajiw wurden sie aber gestoppt – 100 km nordwestlich von Odessa. Im März tauchten noch einmal russische Kriegsschiffe vor der Küste auf und beschossen die Stadt. Der Hafen und die Küste waren mittlerweile vermint. Man befürchtete einen Angriff von der Seeseite. Seit der Versenkung des russischen Flaggschiffs Moskwa durch ukrainische Raketen am 13./14. April etwa 145 Kilometer südlich von Odessa, ist diese Gefahr aber nicht mehr groß.

Immerhin blockierten russische Kriegsschiff die ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer, einschließlich des Hafens von Odessa. Vier Monate dauerte die Blockade. Aufgrund eines Abkommens zwischen den Vereinten Nationen, Russland und der Türkei vom 22. Juli 2022 konnten dann über einen sog. Humanitären Seekorridor hunderte mit Getreide beladene Schiffe, den Hafen von Odessa wieder verlassen. Fast 33 Millionen Tonnen Weizen und andere Nahrungsmittel konnten auf diese Weise exportiert werden. 65 % davon gingen in Entwicklungsländer. Am 17. Juli 2023 gab Russland dann seine Entscheidung bekannt, das Getreideabkommen nicht mehr zu verlängern.

Einher ging diese Entscheidung mit massiven Raketen- und Drohnenangriffe auf den Hafen von Odessa, seine Getreidesilos und Lagerhallen. Rund 200.000 Tonnen Getreide wurden auf diese Weise vernichtet. Das Welternährungsprogramm schätzt, dass diese Menge ein Jahr für eine halbe Million Menschen gereicht hätte. Zugleich drohte Russland damit, Schiffe auf dem Schwarzen Meer anzugreifen, sollten sie versuchen, ukrainisches Getreide auszuführen.

Anders als befürchtet, konnten die Getreidelieferungen aber fortgesetzt werden. Im Wesentlichen ist dies darauf zurückzuführen, dass die Ukraine die Russen militärisch zurückdrängte und den Schwarzmeerraum zu beherrschen begann. Nach Angaben des ukrainischen Landwirtschaftsministerium wurde etwa im April 2024 rund 6 Millionen Tonnen Weizen exportiert – fast so viel wie vor der russischen Großinvasion.

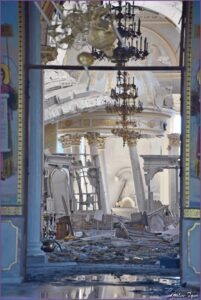

Aber nicht nur der Hafen wurde immer wieder von russischer Seite angegriffen, sondern auch die Stadt. Besonders massiv waren sie im Juli nachdem Russland das Getreideabkommen gekündigt hatte. Am 20. Juli 2023 wurden u.a. drei Museen in der historischen Altstadt getroffen und am 22. und 23. fünfundzwanzig historische

Baudenkmäler, darunter auch die zum Weltkulturerbe zählende Verklärungskathedrale.Die Angriffe wurden auch 2024 fortgesetzt, etwa im Februar, als sich Außenministerin Baerbock in Odessa aufhielt und Luftalarm ausgelöst wurde oder im März als Raketenangriffe zu mindestens 20 Todesopfern führten. Darunter auch Sanitäter und Mitarbeiter des Zivilschutzes, welche die Opfer vorangegangener Angriffe versorgen wollten. Weitere Angriffe fanden statt, als Präsident Selenskyj mit seinem griechischen Amtskollegen in Odessa war, um die bisherigen Schäden in Augenschein zu nehmen. Im Mai führten russischen Raketenangriffe zu schweren Bänden in der Stadt. Das sind nur wenige Beispiele für den Terror unter dem Odessa und seine Bürgerinnen und Bürger zu leiden haben. Und selbst, wenn es Tage gibt, in denen Odessa von Raketenangriffen verschont bleibt, gibt es kaum noch eine Nacht, in der kein Luftalarm ausgelöst wird und die Menschen in die Keller treibt.

Trotz alledem geht das Leben in Odessa weiter. Die Strände sind überwiegend geöffnet. Es gibt eine interaktive Karte, die zeigt, wo man baden kann und wo man es besser lässt. Es gibt zahllose kulturelle Veranstaltungen, die gut besucht sind. Das Archäologische Museum hat wieder geöffnet und das Opernhaus hat sein übliches Programm. Der örtliche Fußballclub nimmt am landesweiten Spielbetrieb teil und die Hotels sind ausgebucht.

Das liegt auch daran, dass viele Touristen aus anderen Gebieten der Ukraine nach Odessa kommen, um sich etwas zu entspannen. Außerdem sind viele Frontsoldaten in der Stadt.Man sieht sie in den Cafés und Parks. Sie machen Urlaub vom Krieg. Aus anderen Städten in Frontnähe kommen großen Gruppen von Kindern, denen man Hilfen bei der Bewältigung ihrer Traumata anbietet. Insgesamt herrscht offenbar eine Art von Balance zwischen Ausnahmezustand und Normalität. Tagsüber versucht man den Krieg zu ignorieren, in der Nacht erinnern Sirenen daran, dass er sehr gegenwärtig ist.